Игорь Волгин. Уйти ото всех. Долгое прощание — 4.

23 апреля, 2011

АВТОР: admin

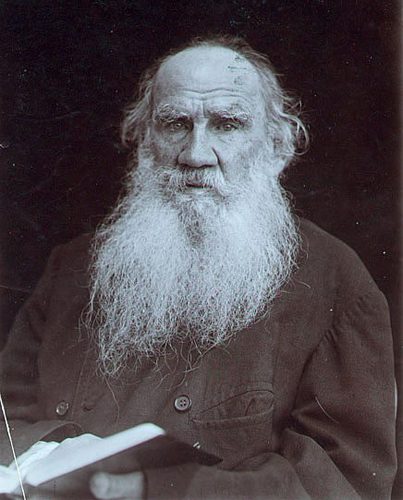

Продолжаем публикацию главы из книги «Лев Толстой. Последний дневник. / Игорь Волгин. Уйти ото всех» (Издательство ВК, 2010, 580 с.).

Начало — здесь. Предыдущее — здесь.

«Не мог дочитать…»

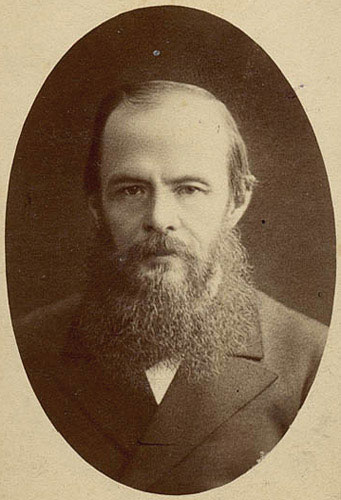

«Чем больше я живу, – скажет он в свое предпоследнее лето, – тем сильнее чувствую, как близок мне по духу Достоевский, несмотря на то, что наши взгляды на государство и церковь кажутся прямо противоположными». Он не подозревает (или запамятовал), что его «оппонент» был далеко не в восторге от современного ему церковного устроения.

«Церковь в параличе с Петра Великого», – говорится в записных книжках Достоевского. И еще: «Народ у нас еще верует в истину… если только наши “батюшки” не ухлопают нашу веру окончательно». Вообще о «батюшках» автор «Дневника писателя» судит иногда почти по-толстовски: «Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, – кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, – ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отделяют от себя паству, непомерными ни с чем поборами, что к ним не придет никто спрашивать. На эту тему можно бы много прибавить. Но прибавим потом». И, с другой стороны, не согласился бы Толстой с определением так и не встретившегося с ним современника: «Церковь – весь народ…»?

Корзины цветов, доставляемые Толстому по случаю его отлучения, – верх либеральной пошлости, ничуть не меньшей, чем пошлость Синода, который В. Розанов вообще именует учреждением нерелигиозным. Отлученный от Церкви Толстой автоматически оказывается отлученным и от государства, с ней неразрывно сросшегося. Религиозные деятели «сбыли его, изгнали за черту религиозной оседлости», говорит А. Белый.

Но если, как полагает другой русский мыслитель, атеизм есть одна из ступеней богопознания, то можно предположить, что и антицерковность Толстого тоже входит в Божественный замысел. Если бы Толстого не было, Церкви – для своего же блага – надлежало бы выдумать такого могучего оппонента. Ибо христианству необходима рефлексия, необходим внутренний диалог. От натиска Толстого оно отнюдь не стало слабее, но, может быть, урок был извлечен.

…Остаются две недели до ухода. Обстановка в семье накаляется до предела. Все живут накануне.

12 октября 1910 года Толстой записывает в дневнике: «Встал поздно. Тяжелый разговор с С. А. Я больше молчал. <…> После обеда читал Достоевского. Хороши описания, хотя какието шуточки, многословные и малосмешные, мешают. Разговоры же невозможны, совершенно неестественны. Вечером опять тяжелые речи С. А. Я молчал. Ложусь».

Сообщение о чтении «Братьев Карамазовых» (а читается именно этот роман) вдвинуто в контекст разворачивающейся драмы. Но другого контекста в Ясной уже нет.

Толстой верен себе: ему не нравятся диалоги. «Описания» он еще готов похвалить, но авторский юмор, «шуточки», его раздражают. Карамазовские разговоры он считает «совершенно неестественными».

То же самое он повторит Софье Андреевне – что она бесстрастно и зафиксирует в записи от 14 октября: «…Л. Н. встал бодрее, читает “Карамазовых” Достоевского и говорит, что очень плохо: где описания, там хорошо, а где разговоры – очень дурно; везде говорит сам Достоевский, а не отдельные лица рассказа. Их речи не характерны».

Он не скрывает от жены своих читательских впечатлений. Может быть, литература – последняя между ними связь: единственный сюжет, обсуждение которого не ведет к истерике и скандалу.

По свидетельству Д. Маковицкого, Толстой, говоря о романе, употребит даже определение «отвратителен»: «ирония не у места», разговоры героев – «это сам Достоевский» и т. д. Игумен, Иван Карамазов, семинарист – все говорят одним языком.

Эти претензии достаточно характерны. Конечно, «Братья Карамазовы» – трагикомический роман: комизм в нем неотделим от трагедии. Толстой предпочел бы чистоту жанра. Что же касается языка, то здесь толстовское упорство загадочно. Ведь, скажем, речь штабс-капитана Снегирева с его скороговоркой, словоерсами, ерничаньем или Федора Павловича Карамазова с его «коньячком» и «мовешками» имеет ярко выраженную личностную окраску. Да и все братья Карамазовы (включая Смердякова) обладают собственной речевой индивидуальностью.

«Однако меня поразило, – продолжает записывать за Толстым Маковицкий, – что он <Достоевский> высоко ценится. Эти религиозные вопросы, самые глубокие в духовной жизни – они публикой ценятся. Я строг к нему именно в том, в чем я каюсь, – в чисто художественном отношении. Но его оценили за религиозную сторону – это духовная борьба, которая сильна в Достоевском».

Итак, религиозный поиск более всего близок Толстому. Достоевский-художник его не удовлетворяет. Как не удовлетворяет в этом же отношении и Шекспир.

18 октября на вопрос своего доктора, как ему нравятся «Карамазовы», он отзовется: «Гадко. Нехудожественно, надуманно, невыдержанно… Прекрасные мысли, содержание религиозное… Странно, как он пользуется такой славой».

На следующий день он, кажется, постигнет этот секрет.

Проводя вечер 19 октября (до ухода остается восемь дней) за чтением «Карамазовых», он словно вновь откроет для себя нечто, вдруг его поразившее: «Сегодня, – записано в дневнике, – я понял то, за что любят Достоевского, у него есть прекрасные мысли». Толстой верен себе.

Пытаясь осознать истинные причины такой популярности, автор «Исповеди» отыскивает их в отдельных соображениях («мыслях») читаемого романиста. Но, одобрив, так сказать, «направленность пути», вновь начинает бранить – за язык, длинные рассуждения и т. д.

Впрочем, он строг не только к Достоевскому. В эти же дни перечитывается и другое известное сочинение – Нагорная проповедь, откуда Толстой, в частности, позаимствовал главный для себя постулат «не противься злому». Как же судит об этом тексте взыскательный читатель?

«Лишнего много, – записывает Маковицкий его слова, – тяжело читать. Написано хуже Достоевского»100. Что ж: творец «Карамазовых» помещен здесь в не самый слабый авторский ряд.

18 октября зафиксировано: «Читал Достоевского и удивлялся на его неряшливость, искусственность, выдуманность…» Роман читается неспешно, уже целую неделю. Одновременно с ним и с Нагорной проповедью изучается книга П. П. Николаева «Понятие о Боге как о совершенной основе сознания»: она вызывает безоговорочное одобрение.

О Достоевском, которого ныне «ставят в Художественном театре», В. Булгакову говорится: «Прямо нехудожественно. Действующие лица делают как раз не то, что должны делать. Так что становится даже пошлым: читаешь и наперед знаешь, что они будут делать как раз не то, что должны, чего ждешь». Толстой полагает, что все это «наименее драматично, наименее пригодно к сценической постановке».

Сюжетные ходы Достоевского раздражают Толстого: они обманывают его читательские ожидания. Герои «Карамазовых» поступают «наоборот». Автор «Войны и мира» не приемлет такой извращенной логики.

Правда, в иных случаях он готов смягчить свой приговор: «Есть отдельные места, хорошие. Как поучения этого старца, Зосимы… Очень глубокие. Но неестественно, что кто-то об этом рассказывает. Ну, конечно, великий инквизитор…».

Ему нравится прямое высказывание: своего рода «публицистика» романа. Может быть, он сам хотел бы чувствовать себя старцем – проповедующим, однако, вне монастырских стен. Не лишено оснований предположение, что он направится в Оптину пустынь («к старцам») не в последнюю очередь под влиянием впечатлившего его образа.

Софья Андреевна замечает, что ее муж «привык играть роль центра, исключающего конкуренцию. Едва возле него появляется другая знаменитость, в какой бы отрасли знаний, деятельности это ни было бы, он уже чувствует себя как бы умаленным, обиженным, раздражается и злится. Только посредственности и ничтожества (например, «толстовцы») его удовлетворяют, так как при них его гений – еще ярче!».

Софья Андреевна судит со своего шестка. Предложенная ею «бытовая» версия литературного поведения Толстого ничуть не хуже других. Для жены, как и для лакея, не существует великого человека.

…Между тем чтение первого тома продолжается.

19 октября записано в дневнике: «Дочитал, пробегал 1-й том Карамазовых. Много есть хорошего, но так нескладно. Великий инквизитор и прощание Засима. Ложусь».

Он отмечает самые важные для него места, о которых только что в столовой шел разговор, прилежно воспроизведенный Маковицким: «Здесь очень много хорошего. Но все это преувеличено, нет чувства меры <…> Великий инквизитор – это так себе. (А ведь с интересом слушал когда-то книгу В. Розанова! – И. В.) Но поучения Зосимы, особенно его последние, записанные Алешей, мысли, хороши». Далее повторяются «традиционные» упреки в «странном» языке и ненатуральной оригинальности поступков. И в заключение: «швыряет как попало самые серьезные вопросы, перемешивая их с романическими. По-моему, времена романов прошли. Описывать, “как распустила волосы…”, трактовать (любовные) отношения человеческие…»1.

Толстой предпочитает, чтобы «серьезные вопросы» ставились и решались отдельно, вне романного поля. Что, собственно, он и пытается делать все последние годы. Изящная словесность бессильна исправить нравы: следовательно, надо действовать напрямую – «горячим словом убежденья». Когда Софья Андреевна замечает, что «любовные отношения – это интересы первой важности», Толстой с живостью возражает: «Как первой! Они 1018-й важности. В народе это стоит на настоящем месте. Трудовая жизнь на первом месте».

С такой точки зрения «Братья Карамазовы» действительно выглядят подозрительно.

Справедливо замечено, что Толстой читал Достоевского на протяжении всей жизни. Но вот вопрос, который на первый взгляд может показаться излишним: знаком ли Толстому весь текст?

В 1883 году его спрашивают, читал ли он «Карамазовых». Толстой честно отвечает: «Не мог дочитать». (Тут он не одинок. Ленин, например, поступил точно так же: этот роман вкупе с «Бесами» аттестуются им как «пахучие произведения»: «”Братьев Карамазовых” начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило». Зосима, конечно, не его герой.)

В 1892 году Чертков пишет Толстому: «…Несколько лет тому назад вы мне говорили, что не читали еще “Братьев Карамазовых”» – и советует непременно их прочитать. «Карамазовых я читал, – отвечает Толстой, – и в особенности все, что касается Зосимы, но прочту еще раз…»108. И действительно, он берется за роман и даже пишет Софье Андреевне, что текст читается вслух «и очень мне нравится»109. Более того – в 1905-м он сам «озвучил» главу «Поединок» – и при этом «рыдал и глотал слезы».

Был ли, однако, роман, несмотря на рыдания, прочитан до конца? Заметим: все толстовские упоминания о нем относятся к первой части «Карамазовых»: в первом посмертном издании Достоевского (1883) это тринадцатый том. Именно там находятся пометы Толстого.

Читая роман, он загибает вдвое («типично толстовский прием») уголок страницы 15-й: характеристика старика Карамазова. Не это ли место имеет он в виду, хваля отдельные описания? Он отчеркивает абзац поучений Зосимы (очевидно, как раз те «прекрасные мысли», которые так ему нравятся) и помечает текст знаком NB. В том числе следующее место: «Отцы и учители, мыслю: “Что есть ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже больше любить”». Связывает ли он эти слова с тем, что происходит у него в доме? Как и другую фразу, также, как полагает В. Б. Ремизов, не случайно отмеченную на странице 120: «…я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь могут открыться самые неожиданные уши». Неожиданных ушей в Ясной Поляне хватает.

Но он мог бы уловить аналогию и в другом.

Вечером 25 октября (за два дня до ухода) в Ясную приезжает из Тулы старший сын Сергей Львович. («Приехал Сережа. Он мне приятен», – помечено в дневнике.) «Никого посторонних, – вспоминает сын, – не было, были только моя мать, сестра Саша, Душан Петрович и Варвара Михайловна. Я пошел в кабинет к отцу, думая, что он хочет со мною поговорить о матери, а может быть и о моих делах. Но мать все время была тут же и все время говорила без умолку. Он начнет говорить, а она его перебивает, говоря совсем о другом. Он умолкал, ждал, когда она даст ему возможность вставить слово, и тогда продолжал говорить о том, о чем начал. Точно его перебивал посторонний шум». (Этот «шум» – постоянный звуковой фон последних месяцев Толстого.) Сергей Львович играет с отцом в шахматы, затем садится за фортепиано. «Когда я сыграл “Ich liebe dich” Грига, в аранжировке Грига же, он всхлипнул. Уходя спать, я пошел в кабинет прощаться с ним. Кроме нас, никого в комнате не было. Он спросил меня: “Почему ты скоро уезжаешь?” Я собирался уезжать рано утром на следующий день. Я сказал, что мне надо устроить свои дела. Я очень хотел пожить в Ясной некоторое время, несколько разобраться в том, что там происходило и может быть помочь. Но мне сперва хотелось уладить свои личные дела. <…> Как мне теперь кажутся ничтожными эти дела! Отец на это сказал: “А ты бы не уезжал”. Я ответил, что скоро опять приеду. Впоследствии я вспоминал, что он сказал эти слова с особенным выражением: он очевидно думал о своем отъезде и хотел, чтобы я после его отъезда оставался при матери. Он всегда думал, что я могу несколько влиять на нее».

Конечно, скорее всего, это и имелось в виду. Но, думается, допустиYм и иной вариант. Толстой мог надеяться, что пребывание старшего сына хоть на какое-то время отсрочит уход – а кто знает, может быть, и утишит страсти. Не напоминает ли это «Братьев Карамазовых»: отъезд «в Чермашню» сына Ивана служит для Смердякова сигналом к убийству.

Не исключено, что отъезд Сергея Львовича ускорил самоубийство, если почесть таковым то, что случится чуть позже2.

«Прощаясь, – заключает С. Л. Толстой, – он торопливо и необычно нежно притянул меня к себе с тем, чтобы со мной поцеловаться. В другое время он просто подал бы мне руку».

Значит ли это, что роковое решение уже принято – и поцелуй действительно прощальный?

Вообще-то, карамазовские ассоциации могли возникнуть у Толстого только в одном случае: если он прочитал второй том. Но в этом позволительно усомниться.

«Я читал только первый том, второго не читал», – скажет он Булгакову. Можно, правда, понять и так: давно не перечитывал, а сейчас успел перечитать только половину. Однако Толстой нигде не упоминает сюжеты второго тома. (Это тем поразительнее, что, работая над сценой суда в «Воскресении», он, как уже говорилось, должен был бы вспомнить судебный процесс над Митенькой Карамазовым.) Покинув Ясную, он забывает на своем столе первый том, раскрытый на странице 389, и просит прислать «вдогон» – вместе с ножницами для ногтей – том второй.

Но уже поздно: «Карамазовы» так и не будут дочитаны до конца.

Окончание – здесь

_______________

1. Маковицкий Д. П. Кн. 4. С. 388. 19 октября 1910 г. На это Софья Андреевна замечает: «Жена Достоевского стенографировала, и он никогда ничего не переделывал» – очевидно, имея в виду, что трудись Достоевский над текстом столь же тщательно, как ее муж, художественные результаты были бы значительно выше. Кстати, в 1904 году Софья Андреевна намеревается передать часть рукописей Толстого Историческому музею: ей, как уже говорилось, дают две комнаты «в башне» – «прямо против комнат Достоевского» (Толстая С. А. Т. 2. С. 100). Не встретившись при жизни, они оказываются бок о бок в общей архивной вечности.

2. В русских писательских биографиях обращает на себя внимание совпадение некоторых ключевых, структурных моментов. Казалось бы, что общего между гибелью Пушкина и уходом Льва Толстого из Ясной Поляны? Тем не менее здесь можно отметить некое типологическое сходство. Пушкин стремился «переменить участь», понимая, что после дуэли, если только он останется жив, жизнь его переломится. Во всяком случае она будет протекать вне Петербурга (Михайловское, Болдино?). И Толстой, уходя из Ясной Поляны, тоже стремился «выписаться из широт»: кардинально изменить свой быт и бытие. Нечто подобное происходит и с Достоевским, который, ввязываясь в 1848–1849 гг. в заранее обреченный «пропавший заговор», в безумную затею с подпольной типографией, не мог не понимать степень опасности. Но он влекся навстречу ей – может быть, подсознательно ощущая некую исчерпанность своих художественных возможностей и необходимость нового биографического опыта. (Подробнее см. : Волгин И.Л. Пропавший заговор. С. 403–405 и др.)